木造建築施工事例集

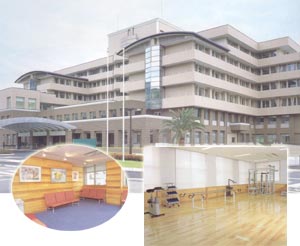

新宮市立医療センター

昨今の公共建築物で木材の使用は、地球的規模での環境問題に対する関心と森林の生活環境保全機能等の公益的機能に対する役割の増大と再生可能な資材である木材の生産・利用が見直されRC建築物の一部にも使われて来ています。また木の香りの中にある成分(フィトンチッド)が血圧や心拍数を安定させ、木の防菌作用がMRSAの増殖を抑制する事からアトピー性皮膚炎の治療や院内感染の防止にも役立つことが分かりました。そこで、「木材の街新宮」の新しい新宮市民病院の内装にも一部採用してもらい、来院した人々に安らぎを与えている事と思います。

昨今の公共建築物で木材の使用は、地球的規模での環境問題に対する関心と森林の生活環境保全機能等の公益的機能に対する役割の増大と再生可能な資材である木材の生産・利用が見直されRC建築物の一部にも使われて来ています。また木の香りの中にある成分(フィトンチッド)が血圧や心拍数を安定させ、木の防菌作用がMRSAの増殖を抑制する事からアトピー性皮膚炎の治療や院内感染の防止にも役立つことが分かりました。そこで、「木材の街新宮」の新しい新宮市民病院の内装にも一部採用してもらい、来院した人々に安らぎを与えている事と思います。

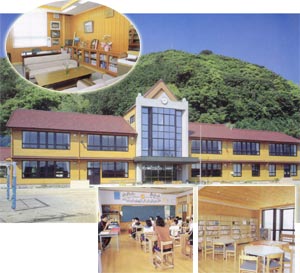

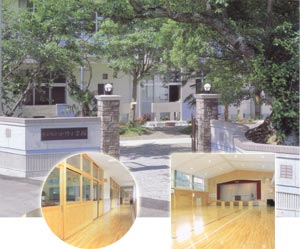

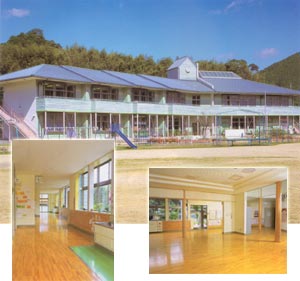

養春小学校

この施設は、昭和29年に建設された木造の校舎を老朽化により改築したものです。計画に当たっては「木のぬくもり」を生かした温もりと潤いのある木材を多く使用し、木造部分の建築面積を多く取り入れ施工しました。また、地域との交流の機会が多くなることも考慮し、多目的に利用できる部屋を配しました。

この施設は、昭和29年に建設された木造の校舎を老朽化により改築したものです。計画に当たっては「木のぬくもり」を生かした温もりと潤いのある木材を多く使用し、木造部分の建築面積を多く取り入れ施工しました。また、地域との交流の機会が多くなることも考慮し、多目的に利用できる部屋を配しました。

給食室については、ドライシステムを採用し、給食面での改善を図ることができました。

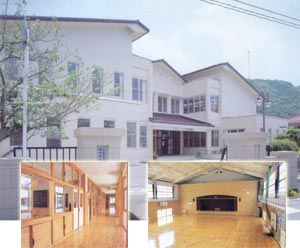

周参見中学校 校舎・体育館

周参見中学校旧校舎は昭和30年に鉄筋コンクリート3階建てで建築されました。当時としては県内でも屈指の近代的な施設でありました。しかし築後約半世紀が経過し老朽化が進むなか、平成10年9月に来襲した台風7号により校舎、校舎屋内体育館とも甚大な被害をうけました。

周参見中学校旧校舎は昭和30年に鉄筋コンクリート3階建てで建築されました。当時としては県内でも屈指の近代的な施設でありました。しかし築後約半世紀が経過し老朽化が進むなか、平成10年9月に来襲した台風7号により校舎、校舎屋内体育館とも甚大な被害をうけました。

改築工事は平成11年度・12年度の継続事業として行い、平成12年7月20日完成しました。今回の事業を実施するうえで特に配慮したことは、単なる学びの舎を作るのではなく生徒たちにとってしっとりと落ち着きのある、居心地のよい癒される環境づくりを目指しました。とりわけ内装にはできるだけ木材を使用するよう心がけ、「木のぬくもり施設支援事業補助制度」を利用し県産材を用いて、木の持つ暖かみ・優しさの感じられる校舎にしました。

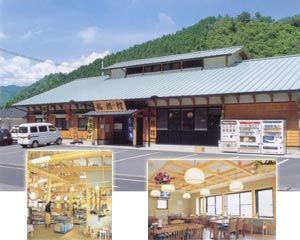

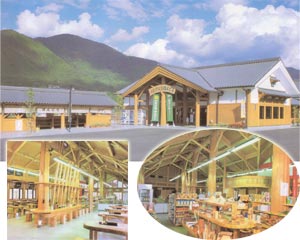

龍遊館

本施設は国道424号沿いにあることから通過観光客が多く、道の駅として各地域の観光案内を提供しています。また、食堂コーナーを備えており、本村に訪れた観光客に地域農産物の販売も行っています。竜神材をふんだんに使用することで、観光客に木の良さをアピールすると共に安らぎを与えることができ、また木材の販売促進につながることが期待できます。

本施設は国道424号沿いにあることから通過観光客が多く、道の駅として各地域の観光案内を提供しています。また、食堂コーナーを備えており、本村に訪れた観光客に地域農産物の販売も行っています。竜神材をふんだんに使用することで、観光客に木の良さをアピールすると共に安らぎを与えることができ、また木材の販売促進につながることが期待できます。

小川小学校

小川小学校の校舎および屋内運動場を新装するに当たり、木をふんだんに使用し、木の香り、ぬくもりのある快適な環境を整えることに配慮しました。校長室をはじめ、職員室、保健室、普通教室などあらゆるところに木が使われています。

小川小学校の校舎および屋内運動場を新装するに当たり、木をふんだんに使用し、木の香り、ぬくもりのある快適な環境を整えることに配慮しました。校長室をはじめ、職員室、保健室、普通教室などあらゆるところに木が使われています。

野上小学校

野上小学校の構造は鉄筋コンクリート造ですが、内装にはふんだんに木が使われており、一歩内に入ると木造校舎と勘違いする程です。

野上小学校の構造は鉄筋コンクリート造ですが、内装にはふんだんに木が使われており、一歩内に入ると木造校舎と勘違いする程です。

木の香り漂う環境に優しい校舎、中庭、運動場など教育施設にゆとりと充実を優先させた快適な教育環境で、次代を担う子供達は、心豊かで健やかに勉強に励んでいます。

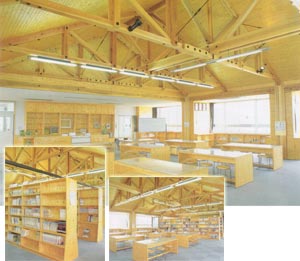

岩出第二中学校 図書室

本校の校舎全体は鉄筋コンクリート造であるが、図書室の内装は床、壁、天井とも県内産の杉、桧を使用している。生徒は普通教室の無機質な環境から解放され、ほっとやすらぎを覚える場所として、よく図書館を利用します。図書室内も常に整理整頓されており、読書する者も静かに他人に迷惑をかけることなく勉学に励んでいます。

本校の校舎全体は鉄筋コンクリート造であるが、図書室の内装は床、壁、天井とも県内産の杉、桧を使用している。生徒は普通教室の無機質な環境から解放され、ほっとやすらぎを覚える場所として、よく図書館を利用します。図書室内も常に整理整頓されており、読書する者も静かに他人に迷惑をかけることなく勉学に励んでいます。

サンフィールド

本施設の材料は、原木丸太を四角に製材し、各々の角を落とした八角ログです。その後、曲尺や当て木を使ってスクライブし、丸ノコで大まかな木取り、加工面をノミで丁寧に仕上げます。八角ログを使用して建築したのが、スーパー八角ログハウスで、いままでのログハウスの持つ欠点を克服し、丸太を八角に加工することにより作業の効率化を図った画期的なログハウスです。丸太の持つ迫力と角ログ並みの使い勝手の良さ、ニーズに合わせた自由設計が特徴です。本施設は焼肉、お好み焼き店として建築されたもので、連日大勢のお客様で賑わっています。

本施設の材料は、原木丸太を四角に製材し、各々の角を落とした八角ログです。その後、曲尺や当て木を使ってスクライブし、丸ノコで大まかな木取り、加工面をノミで丁寧に仕上げます。八角ログを使用して建築したのが、スーパー八角ログハウスで、いままでのログハウスの持つ欠点を克服し、丸太を八角に加工することにより作業の効率化を図った画期的なログハウスです。丸太の持つ迫力と角ログ並みの使い勝手の良さ、ニーズに合わせた自由設計が特徴です。本施設は焼肉、お好み焼き店として建築されたもので、連日大勢のお客様で賑わっています。

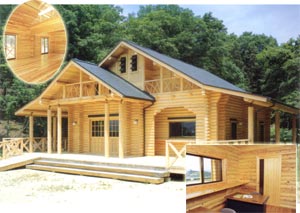

郷土の森学習体験棟

郷土の森学習体験棟は、橋本市運動公園 面積34haの残地森林を活用して、市民の方が森林作業や自然観察を行う拠点として建築しました。この取り込みに賛同した市民団体が「橋本ひだまり倶楽部」を結成しボランティアで里山作りに取り組もうと計画しており、事務局をこの学習体験棟へ置くことになっています。運動公園内の他の施設はすべて鉄筋コンクリート造りで色彩的な統一を図っています。この学習体験棟は、他の施設から幾分離れた山の中に位置し構造的な統一を図る必要がなかったことや、周辺の森林に馴染む景観を求めたことにより丸太組建築としました。

郷土の森学習体験棟は、橋本市運動公園 面積34haの残地森林を活用して、市民の方が森林作業や自然観察を行う拠点として建築しました。この取り込みに賛同した市民団体が「橋本ひだまり倶楽部」を結成しボランティアで里山作りに取り組もうと計画しており、事務局をこの学習体験棟へ置くことになっています。運動公園内の他の施設はすべて鉄筋コンクリート造りで色彩的な統一を図っています。この学習体験棟は、他の施設から幾分離れた山の中に位置し構造的な統一を図る必要がなかったことや、周辺の森林に馴染む景観を求めたことにより丸太組建築としました。

高野口中学校

当町は面積20.06km2、人口は16,158人('99.4.1)で内、平野部は1/3で人口の密集度が高く、昭和58年4月に高野口・応其・信太の3中学校が統合され、新生高野口中学校が発足しました。生徒は、例年500人前後で、恵まれた自然環境の中で勉学に勤しんでおりますが、当校は伊都地方管内でも有数の大規模校となっており、日常の生活の中では心に悩みを持った生徒が沢山います。

当町は面積20.06km2、人口は16,158人('99.4.1)で内、平野部は1/3で人口の密集度が高く、昭和58年4月に高野口・応其・信太の3中学校が統合され、新生高野口中学校が発足しました。生徒は、例年500人前後で、恵まれた自然環境の中で勉学に勤しんでおりますが、当校は伊都地方管内でも有数の大規模校となっており、日常の生活の中では心に悩みを持った生徒が沢山います。

保健室の養護教論の所へ日々様々な悩みを持った多くの生徒が、早朝より放課後まで心の居場所を求めて入室して来ます。

こういう状況の中で和歌山県伊都振興局林務課より、人間のリラクゼーションとして木の持つ温かさ、香り、軟らかさを利用した構造物がよいことを聞き、保健室の改造に至りました。この時に当たり、保健室の床、壁、天井等すべてを紀の国紀州の杉、桧材を使用し木製化するとともに隣室も同様に全てを木質化したカウンセラールームに改装することにより、より一層カウンセラー機能の充実が計れ和んだ雰囲気を充分に醸し出し、初期の目的を存分に満たしています。

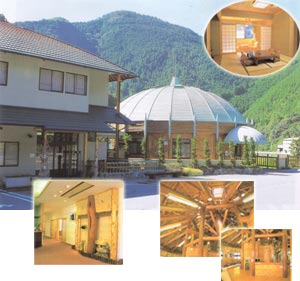

温泉健康館 二川温泉

清水町は昔から林業が盛んであり、当施設は清水町の木材を原木のまま使用した、円形ドーム型の非常に特徴のある施設として完成しました。「温泉とふるさと体験のまち・清水」をキャッチフレーズに、山村と都市との交流を積極的に推進し、年間観光客50万人を目標に、多くの体験交流施設の整備に取り組んできました。

清水町は昔から林業が盛んであり、当施設は清水町の木材を原木のまま使用した、円形ドーム型の非常に特徴のある施設として完成しました。「温泉とふるさと体験のまち・清水」をキャッチフレーズに、山村と都市との交流を積極的に推進し、年間観光客50万人を目標に、多くの体験交流施設の整備に取り組んできました。

より多くの方々に豊かな自然と有田川の清流の中で温泉に入り休養いただける施設として完成いたしました。

湯浅小学校

本校は、明治6年に開校以来、125年を経過し、現在児童595人です。平成10年度に、老朽化した余裕教室等を改修して「児童の心の居場所となる」教育相談室・保健室・図書室を「心の教室整備事業」・「木の研修交流施設整備事業」の文部省補助により新増改築しました。

本校は、明治6年に開校以来、125年を経過し、現在児童595人です。平成10年度に、老朽化した余裕教室等を改修して「児童の心の居場所となる」教育相談室・保健室・図書室を「心の教室整備事業」・「木の研修交流施設整備事業」の文部省補助により新増改築しました。

近年、児童へのシックハウス症候群など教育環境問題に対応することも含め、「木のぬくもり施設支援事業」の県補助により、「暖かさ、優しさ」などの天然素材である木の良さを活し、各部屋の壁は杉、床は桧の県産材により内装木質化を図りました。

児童・職員からも「木目も美しく、暖かみがあり、まぶしさがなく目にも優しい」「コンクリートと違い、柔らかな優しい感触がある」「木のにおいがして、良い空気がいっぱい吸える」などの感想があり、父兄も大変喜んでいます。

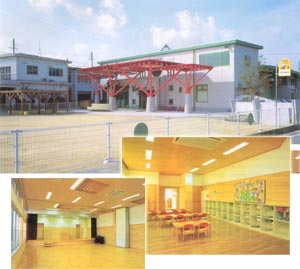

きび中央保育所

本町における0歳・1歳児保育については、既設3保育所での対応は施設的に不可能であり、低年齢児保育が可能な保育施設の創設が望まれていたので、役場旧庁舎を改装して、きび中央保育所を創設しました。

本町における0歳・1歳児保育については、既設3保育所での対応は施設的に不可能であり、低年齢児保育が可能な保育施設の創設が望まれていたので、役場旧庁舎を改装して、きび中央保育所を創設しました。

きび中央保育所の特性としては、0歳児から1歳・2歳児を中心に保育する低年齢児保育施設であることから、合板などの建材に含まれるホルムアルデヒド等によるアレルギー症状が報告されているなかで、子供たちが長時間生活する保育所を「木のもつ暖かさ・柔らかさ」を活かし、乳児室・保育室及び遊戯室・廊下の壁に桧材を、天井に杉材を使用し、また遊戯室については床材としても桧材を使用するなど、内装に自然素材である県内産木材を多く使用しています。

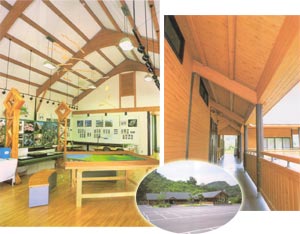

ふるさと自然公園センター

「ふるさと自然公園センター」は、平成7年5月オープンいたしました。施設は県の施設で、運営は田辺市となっています。また、施設建築場所は、「田辺南部海岸県立自然公園」内であるため、周囲の景観にあったデザインと木造建てになっています。ふるさと自然公園センターは、西牟婁郡はもとより田辺市全体の自然の紹介をするとともに、年間に十数回開催される自然観察教室等を通じて自然への働きかけ活動のための道具類の貸与及び材料の領布、作業会場等の場の提供等を行い、公園利用者、地域住民及びボランティアが相互に有機的な関連を持ちつつ利用できる施設です。

「ふるさと自然公園センター」は、平成7年5月オープンいたしました。施設は県の施設で、運営は田辺市となっています。また、施設建築場所は、「田辺南部海岸県立自然公園」内であるため、周囲の景観にあったデザインと木造建てになっています。ふるさと自然公園センターは、西牟婁郡はもとより田辺市全体の自然の紹介をするとともに、年間に十数回開催される自然観察教室等を通じて自然への働きかけ活動のための道具類の貸与及び材料の領布、作業会場等の場の提供等を行い、公園利用者、地域住民及びボランティアが相互に有機的な関連を持ちつつ利用できる施設です。

近野小学校

旧木造校舎の立て替えを進めていく中で、立地条件の悪さから、地域住民の間から新用地への移転を強く要望されていました。

旧木造校舎の立て替えを進めていく中で、立地条件の悪さから、地域住民の間から新用地への移転を強く要望されていました。

そこで、旧校地に近く広い新校地を造成して移転することになりました。校舎の立て替えに当たっては、熊野古道の名にふさわしく、山々に囲まれた自然環境に溶け込めるように和風(木造のイメージ)としました。構造は、鉄筋コンクリート造であるが、内部の壁には地元産の桧の間伐材を利用して町営木材加工場で生産されている集成材を使用し、教室などの造り付けの家具にも同じ集成材を用いることで、木造と変わらないほど柔らかく、温かみのある空間を造り出しています。内装に町営加工場の桧集成材を利用することが第一条件であったことから、可能な限り使用することにしましたが、結果的には学校建築の木質化における根本がここにあるように思われます。

安居小学校

校舎建築3年程前から「安居小学校校舎建築実行委員会」が結成され、当初から木造の校舎を建てることを目標として協議がなされ、計画が進められてきました。

校舎建築3年程前から「安居小学校校舎建築実行委員会」が結成され、当初から木造の校舎を建てることを目標として協議がなされ、計画が進められてきました。

その理由は以下の通りです。

1)「木の町日置川町」を象徴する校舎です。

2)山、木、川の校区の自然環境には木造校舎でなければなりません。

3)校舎内部を木造にすることは、子供たちに落ちつき、ぬくもり、柔らかさ、そして優しさ等、情緒の安定が生まれます。

4)使用する木材は内地材とします。

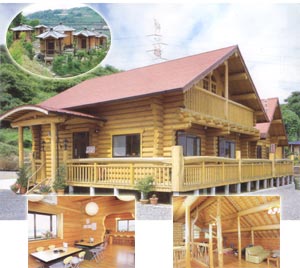

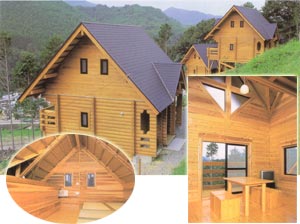

古道ヶ丘バンガロー

美しい緑の木立の中に立つバンガローは全てが木造りで、木のもつ暖かさ、軟らかさ、居心地の良さは、みなさまに心地よい目覚めを約束します。バンガローの中から窓に目をやると、辺り一面に山並みが広がり、勇壮とした気分が訪れた人の心を包み込みます。山々の緑と清流のせせらぎは、煩雑とした日常から心身とも癒してくれることでしょう。丸太組工法により造られたバンガローは、通気性の良さはさることながら、1階部分34.02m2、2階部分(ロフト)21.45m2と4人用としてはゆったりとしたスペースになっており、家族連れや友人同士でパーティーや忘年会などに利用するのが最適。更に、ここ中辺路町は、平安の頃から熊野三山に参詣する人々が歩いた熊野古道の重要なポイントでした。古人の旅の思いを彷彿とさせながら散策するのも、ロマンチックなものです。

美しい緑の木立の中に立つバンガローは全てが木造りで、木のもつ暖かさ、軟らかさ、居心地の良さは、みなさまに心地よい目覚めを約束します。バンガローの中から窓に目をやると、辺り一面に山並みが広がり、勇壮とした気分が訪れた人の心を包み込みます。山々の緑と清流のせせらぎは、煩雑とした日常から心身とも癒してくれることでしょう。丸太組工法により造られたバンガローは、通気性の良さはさることながら、1階部分34.02m2、2階部分(ロフト)21.45m2と4人用としてはゆったりとしたスペースになっており、家族連れや友人同士でパーティーや忘年会などに利用するのが最適。更に、ここ中辺路町は、平安の頃から熊野三山に参詣する人々が歩いた熊野古道の重要なポイントでした。古人の旅の思いを彷彿とさせながら散策するのも、ロマンチックなものです。

琴の滝荘

本事業は、すさみ町第2次長期総合計画「観光業の振興」、すさみ町過疎地域活性化計画「リゾート・観光開発と交流事業の推進」と位置づけ実施しました。これまでの山村都市交流施設「琴の滝荘」(9室、定員51名)は、団体宿泊客が一堂に会する場所がなかったため自然を活かした体験・学習等の都市交流活動の施設利用要望に応えられませんでした。平成10年度輝けわかやま21世紀ふるさとづくり事業及び木のぬくもり施設支援事業の2つの県補助金を受け、増築工事を行いました。木のぬくもり補助事業での紀州材をふんだんに使ったことで、より個性的で魅力ある施設として、希望、要望を一気に解消できる施設となりました。

本事業は、すさみ町第2次長期総合計画「観光業の振興」、すさみ町過疎地域活性化計画「リゾート・観光開発と交流事業の推進」と位置づけ実施しました。これまでの山村都市交流施設「琴の滝荘」(9室、定員51名)は、団体宿泊客が一堂に会する場所がなかったため自然を活かした体験・学習等の都市交流活動の施設利用要望に応えられませんでした。平成10年度輝けわかやま21世紀ふるさとづくり事業及び木のぬくもり施設支援事業の2つの県補助金を受け、増築工事を行いました。木のぬくもり補助事業での紀州材をふんだんに使ったことで、より個性的で魅力ある施設として、希望、要望を一気に解消できる施設となりました。

今後は、更なる山村都市交流の拠点施設としての事業の拡大と共に、ふるさとづくりのため町民が集い利用出来るよう、積極的にPR等を行っていきたいと考えています。

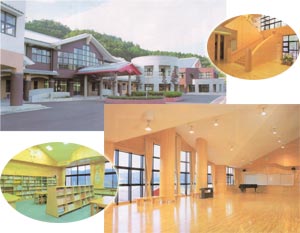

本宮中学校

この建物は、三つの中学校を統合し、新しく中学校を建設したもので、これからの教育に求められる新しい教育環境づくり、及び教育方法の実践、又、地域住民が気軽に利用できる開かれた施設づくりを目指しました。また、当町は、森林が町の総面積の93%を占め、林業が盛んで、この計画は「林業の町」にふさわしい校舎にと、基本構造は鉄筋コンクリート造りであるが、外観は切妻屋根の和風イメージを基本とし、内装には地元産の木材(スギ・ヒノキ)をできる限り使用することで、木造の雰囲気を造り出しています。

この建物は、三つの中学校を統合し、新しく中学校を建設したもので、これからの教育に求められる新しい教育環境づくり、及び教育方法の実践、又、地域住民が気軽に利用できる開かれた施設づくりを目指しました。また、当町は、森林が町の総面積の93%を占め、林業が盛んで、この計画は「林業の町」にふさわしい校舎にと、基本構造は鉄筋コンクリート造りであるが、外観は切妻屋根の和風イメージを基本とし、内装には地元産の木材(スギ・ヒノキ)をできる限り使用することで、木造の雰囲気を造り出しています。

このため、校舎内に入れば、鉄筋コンクリート造りというイメージはなく、木のもつ暖かさを多くの人にPRできる建物をつくることができました。

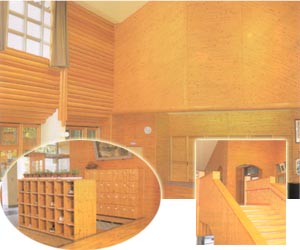

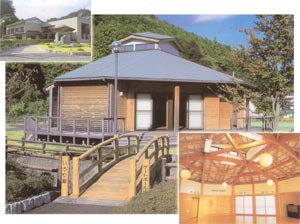

ぼたん荘いろり館

南紀月の瀬温泉「ぼたん荘」の付帯施設として、建設された「いろり館」は、木の町のイメージを大切に周辺環境と一体的な木造平屋建てとしています。また修景的にも周辺宿泊施設のなかでシンボル的な施設になるように八角形の建物として設計されています。用途は集会所となっており、町への滞在者と地域住民とのふるさと対談などの交流活動、あるいは民芸品づくりや健康増進活動、またAV映像研修や講演会など様々に活用出来る多目的な実習室がメインホールで、8本の杉柱(直径50cm)と集成材の梁で大空間を創り出しており、木のぬくもりが伝わる落ち着いた雰囲気を醸し出しています。そして、中央部には八角形の「いろり」を設け、伏蓋式だが、10人程度の車座ができるよう設計しています。一方外壁は校倉造や羽目板張で格調ある木造りの風情を出しており、また建物の廻りを木造テラスで囲み、舞台的にも利用でき、屋外イベントの会場になります。

南紀月の瀬温泉「ぼたん荘」の付帯施設として、建設された「いろり館」は、木の町のイメージを大切に周辺環境と一体的な木造平屋建てとしています。また修景的にも周辺宿泊施設のなかでシンボル的な施設になるように八角形の建物として設計されています。用途は集会所となっており、町への滞在者と地域住民とのふるさと対談などの交流活動、あるいは民芸品づくりや健康増進活動、またAV映像研修や講演会など様々に活用出来る多目的な実習室がメインホールで、8本の杉柱(直径50cm)と集成材の梁で大空間を創り出しており、木のぬくもりが伝わる落ち着いた雰囲気を醸し出しています。そして、中央部には八角形の「いろり」を設け、伏蓋式だが、10人程度の車座ができるよう設計しています。一方外壁は校倉造や羽目板張で格調ある木造りの風情を出しており、また建物の廻りを木造テラスで囲み、舞台的にも利用でき、屋外イベントの会場になります。

道の駅「奥熊野古道ほんぐう」

建物のデザインについては、親しみがあり落ち着いた雰囲気を重視しました。木造の丸柱を玄関に配置、木の温かさをアピールし、内部は自由で非日常的な空間演出を心がけ物産品のレイアウトにも心を配っています。

建物のデザインについては、親しみがあり落ち着いた雰囲気を重視しました。木造の丸柱を玄関に配置、木の温かさをアピールし、内部は自由で非日常的な空間演出を心がけ物産品のレイアウトにも心を配っています。